El régimen fue implacable contra libertarios y naturistas, cuyas aspiraciones pasaban por conectar de nuevo con la naturaleza y adoptar una alimentación respetuosa con los animales. El ejemplo más significativo fue el de Isaac Puente, médico rural asesinado por las tropas franquistas en 1936

Peleas de gallos, ‘correbous’ y “las mayores atrocidades” que despertaron la lucha contra el maltrato animal en Mallorca

La crueldad de las prácticas llevadas a cabo sobre los animales ha supuesto, en el siglo XXI, la eclosión del activismo antiespecista en España, aunque las voces contra el maltrato y la explotación animal comenzaron a alzarse mucho antes. De hecho, a finales del XIX, el clamor de parte de la prensa de la época y de algunos sectores ilustrados sentó las bases del movimiento proteccionista en algunos puntos del país con la creación de asociaciones dirigidas a velar por el bienestar animal, pero fue el libertarismo el que, desde los márgenes, aspiró al desarrollo de una forma de vida que permitiese conectar de nuevo con la naturaleza como forma de emancipación y adoptar una alimentación respetuosa con los animales, unas prácticas que el franquismo no tardó en reprimir: “No encajaban en el dogma del nacional-catolicismo”, señala Josep Lluís Barona, doctor en Medicina y catedrático de Historia de la ciencia en la Universitat de València.

A España, tales reivindicaciones llegaron de la mano del naturismo, influenciado por las corrientes filosóficas y sociales de Europa y Norteamérica. No en vano, en Inglaterra se había fundado en 1847 la Vegetarian Society y en Estados Unidos, la American Vegetarian Society en 1850. Situado entre la medicina alternativa, el romanticismo, el regeneracionismo, el higienismo, el anarquismo, las sabidurías orientales (cribadas por un esoterismo de corte teosófico) y los movimientos antiviviseccionistas, el ideal del naturismo pasaba por alcanzar una vida en armonía con la naturaleza, la autogestión alimentaria y un retorno a una existencia más sencilla que la del urbanita de la industrializada Europa de los siglos XIX y XX.

“Era una serie de prácticas que en el fondo suponían una respuesta al capitalismo y a las consecuencias de la industrialización y que partían de la idea del retorno a la naturaleza y de la vinculación del anarquismo con algunos geógrafos, como los hermanos Reclus”, explica, en declaraciones a elDiario.es, el doctor en Historia Jordi Maíz, profesor asociado de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Experiencias como el nudismo, la medicina natural, el vegetarianismo, la autogestión alimentaria, el amor y la sexualidad libres y el control de la natalidad como forma de libertad para las mujeres comenzaron así a tomar forma y a materializarse en España a través del movimiento obrero y de los círculos intelectuales próximos al anarquismo.

Franz Kafka, uno de los intelectuales que mostró una aguda sensibilidad hacia los animales, el higienismo, las terapias naturales y el anhelo de un mundo menos contaminado e industrial. En la imagen, con Ernst Weiß (Marielyst, Dinamarca, 1914)

Experiencias como el nudismo, la medicina natural, el vegetarianismo, la autogestión alimentaria, el amor y la sexualidad libres y el control de la natalidad como forma de libertad para las mujeres comenzaron a tomar forma y a materializarse en España a través del movimiento obrero y de los círculos intelectuales próximos al anarquismo

El papel de las comunas y las publicaciones naturistas

Como señala el investigador, también aparecieron las comunas y las colonias autosuficientes, principalmente en Catalunya, Comunitat Valenciana y Andalucía, e inspiradas en los ideales anarquistas de figuras como Ferrer i Guardia, el médico anarquista Isaac Puente o los colectivos de la CNT, “en las que se podía expresar la máxima libertad de la humanidad en relación con la naturaleza, con la liberación del cuerpo y el nudismo, muy comunes en los grupos anarquistas”.

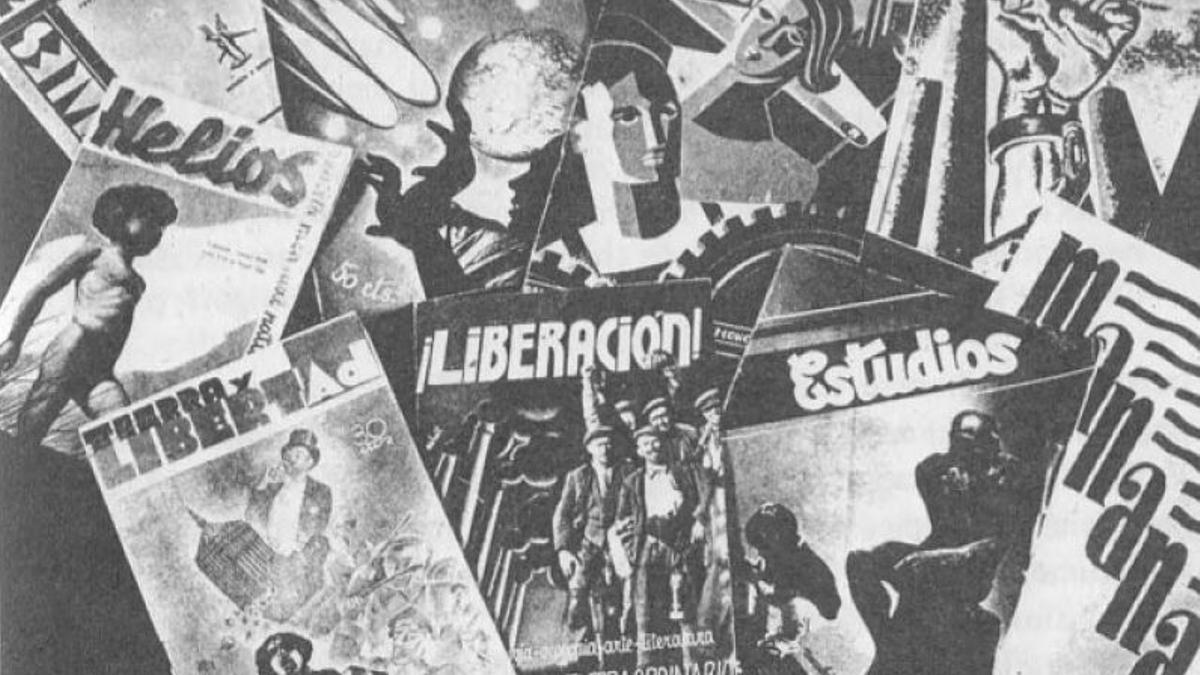

Unas reivindicaciones que también coincidieron con la difusión de medios y revistas específicas que proporcionaban recomendaciones sobre nutrición y recetarios de cocina, hablaban del naturismo y la autosuficiencia y ofrecían incluso consultorios sexuales. Entre ellas, salieron a la luz la revista Pentalfa (1932); Generación consciente (Alcoi, 1923-1928), que, entre otros aspectos, rechazaba las prácticas medicinales convencionales; Estudios: revista ecléctica (Valencia, 1928-1936), entre cuyas páginas también incluía pedagogía libertaria, naturista, sexual y vegetariana, y la Revista mensual gráfica de los espíritus libres (Barcelona, 1929-1937).

Publicidad sobre la revista naturista Pentalfa

Revistas naturistas y libertarias que se editaban desde Barcelona antes del franquismo

El golpe franquista de 1936 y la dictadura, sin embargo, dieron al traste con estas manifestaciones al instaurar una ideología nacionalcatólica que no solo propugnaba el tradicional antropocentrismo judeocristiano, sino que perseguiría activamente cualquier expresión vegetariana más allá de cuestiones estrictamente médicas o terapéuticas, aniquilando con ello el legado del naturismo. Si bien la represión se centró, principalmente, en opositores políticos, sindicalistas, masones y minorías religiosas, también alcanzó a personas cuyas prácticas y estilos de vida eran considerados subversivos. Entre ellos, los vegetarianos.

El golpe franquista de 1936 y la dictadura dieron al traste con las prácticas naturistas al instaurar una ideología nacionalcatólica que no solo propugnaba el tradicional antropocentrismo judeocristiano, sino que perseguiría activamente cualquier expresión vegetariana más allá de cuestiones estrictamente médicas o terapéuticas

El vegetarianismo, un acto de desobediencia ideológica

La propaganda franquista vinculaba el vegetarianismo con el anarquismo, el espiritismo y otras corrientes consideradas peligrosas. Comer carne, en cambio, se promovía como un deber patriótico. En la España franquista, la alimentación no era solo una cuestión de nutrición, sino un símbolo de identidad nacional y rechazar la carne sin una justificación médica era interpretado como una desviación de la norma, y en algunos casos, como un acto de desobediencia ideológica.

Así lo subraya, por su parte, Josep Lluís Barona, quien asevera que el franquismo “iba contra todo lo que oliese a libertad y a República”. En declaraciones a este medio, señala que el anarquismo había arraigado de forma “muy potente” en la Comunitat Valenciana, en Andalucía y en Catalunya, así como en algunas zonas agrícolas de Extremadura, y sus ideas, propugnadas desde una perspectiva internacionalista, no encajaban dentro de los dogmas del nacionalcatolicismo.

Propaganda vegetariana típica de las primeras décadas del siglo XX (‘La Fisiatría’, nº 196, abril de 1935)

“El intento de los anarquistas de crear una cultura supranacional internacional era radicalmente antagónica al nacionalismo católico del fascismo”, recalca el investigador, autor, entre otros numerosos trabajos, del libro Manual de historia de la medicina (Tirant Humanidades). Barona enfatiza que la persecución desatada por el franquismo a través de las leyes militares “no fue explícita contra los anarquistas o los naturalistas, sino contra cualquier vestigio de liberalismo, fuesen masones o comunistas”.

El historiador recalca que el movimiento libertario estaba “muy centrado en los valores más que en la revolución social, es decir, en los cambios de mentalidad que se podían realizar relacionados con la libertad, y en este sentido son valores que chocan frontalmente con el franquismo e incluso en la transición democrática”, épocas en las que, señala, “claramente se les sesga en su imagen al representarlos como gente violenta cuando realmente eran pacifistas, naturalistas, vegetarianos y personas que defendían el amor libre”.

El intento de los anarquistas de crear una cultura supranacional internacional era radicalmente antagónica al nacionalismo católico del fascismo

Prácticas “absolutamente peligrosas”

En esta misma línea, Maíz explica el naturismo y el vegetarianismo sufrieron una fuerte represión, pero “no por ser una corriente mayoritaria ni ampliamente visible”, sino “porque eran prácticas propias del movimiento anarquista e iban contra el modelo tradicional que pretendía recuperar las prácticas cristianas y contra el tipo de sociedad al que aspiraban los militares que habían dado el golpe”. El historiador asevera que estas ideas eran consideradas “absolutamente peligrosas y bochornosas, casi demoníacas”, por lo que las publicaciones y estudios que promovían hábitos de vida alejados del modelo tradicional católico impuesto por el régimen y que años antes habían sido distribuidas sin inconvenientes, incluso bajo la dictadura de Primo de Rivera, acabaron siendo censuradas, prohibidas o forzadas a la clandestinidad.

Anita Garbín Alonso en la icónica fotografía tomada por Antoni Campañà el 25 de julio de 1936

Las comunas no corrieron mejor suerte. Quienes las integraban fueron perseguidos, encarcelados, represaliados y ejecutados, como sucedió en el caso de los miembros de la Sociedad Naturista Vegetariana de Barcelona. Sin embargo, el ejemplo más significativo de esta represión fue el de Isaac Puente, médico rural y defensor del naturismo libertario, quien fue asesinado por las tropas franquistas en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1936. Su obra El comunismo libertario, que había servido como base teórica para muchas de las comunas autogestionadas, fue perseguida y retirada de la circulación. Profundamente influenciado por las ideas naturistas, higienistas y vegetarianas, Puente defendía una visión integral del ser humano en la que la salud, la libertad individual, la educación laica, la autogestión y la armonía con la naturaleza estaban interrelacionadas. Tras detenerlo, los sublevados lo sometieron a un consejo de guerra sumarísimo sin garantías jurídicas y, tras ser ejecutado, su figura fue silenciada durante toda la dictadura.

Quienes integraban las comunas fueron perseguidos, encarcelados, represaliados y ejecutados, como sucedió en el caso de los miembros de la Sociedad Naturista Vegetariana de Barcelona. Sin embargo, el ejemplo más significativo de esta represión fue el de Isaac Puente, médico rural y defensor del naturismo libertario, quien fue asesinado por las tropas franquistas en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1936

“Todas estas prácticas estaban vinculadas al anarquismo, y el franquismo las consideraba contrarias al orden político y social del glorioso movimiento. El nudismo, la educación sexual, la liberación del cuerpo y la autonomía personal chocaban de frente con la moral propia del catolicismo”, recalca Maíz, quien, con todo, precisa que entre algunos sectores del catolicismo llegaron a adoptar sobre la visión más dietética e higiénica del movimiento naturista circunscribiéndolo al ámbito familiar. “No solo hubo una represión, sino que también utilizaron algunas de las aportaciones naturistas para controlarlas”, como las contribuciones que en este sentido realizó el doctor Adrián Vander a principios del siglo XX o el profesor naturista Vicente Ferrándiz, fusilado por los fascistas el 23 de agosto de 1939 en Alcoi.

La narrativa del franquismo para justificar el hambre

Otro factor que contribuyó a la desaparición del vegetarianismo durante el franquismo fue la escasez alimentaria provocada por la posguerra. “Al ser años de hambre, escasez y carestía, la gente desarrolló estrategias de supervivencia y acabó adoptando una dieta de subsistencia totalmente alterada en la que había muy pocos ingredientes”, como señala a elDiario.es la investigadora y doctora por la Universidad de Granada Gloria Ruiz Román, cuyas investigaciones se centran en las prácticas de resistencia cotidiana, las políticas sociales del régimen, el control social y moral y los procesos de aprendizaje democrático durante el tardofranquismo y la transición, así como en la respuesta de la población ante la miseria en los primeros años de la dictadura.

Dos niños en el barrio de la Chanca (Almería), durante la dictadura franquista

Ruiz Román apunta a cómo la memoria de la escasez de los años cuarenta fue utilizada por el franquismo para construir el relato del “desarrollismo” en las décadas siguientes. “Ya desde la conclusión de la guerra, el régimen comenzó a edificar una narrativa oficial con el fin de justificar la escasez y el hambre, así como la ineficacia de sus políticas para paliarlas”, señala la investigadora en uno de sus trabajos, De la miseria al bienestar. La memoria del hambre en la construcción y recepción del discurso del «progreso» durante el franquismo (1950-1975), elaborado junto al antropólogo Claudio Hernández Burgos. Con el paso de los años y la paulatina mejora de las condiciones de vida, aquellas experiencias de hambre y escasez jugaron un rol esencial tanto en la articulación del discurso del “progreso” como en la conformación de las actitudes de la población.

Más allá de su modelo político autoritario, el franquismo impuso un rígido ideal de vida que penetraba hasta en la alimentación de la población, como sucedió en el caso del vegetarianismo entendido no de forma aislada, sino como parte de un sistema de control que abarcaba desde la política y la religión hasta los cuerpos y las costumbres. Mientras el activismo antiespecista gana fuerza en la actualidad y las alternativas al consumo de carne ocupan un lugar cada vez más visible en la sociedad, las historias de resistencia desarrolladas en aras a vivir en armonía con la naturaleza, resisten entre las grietas de la memoria.