La lucha contra la ocupación nazi de Italia estuvo protagonizada también por ellas, las 35.000 mujeres que podrían haberse quedado en casa pero se unieron a la Resistencia para luchar contra el fascismo y desafiar la jerarquía masculina

En su novela Agnese va a morir, la escritora Renata Viganò retrata la lucha partisana como una guerra de pobres, una que se hacía envolviéndose los pies con telas cuando faltaban las botas. Vemos la guerra a través de los ojos de Agnese, una lavandera de los valles de Comacchio, en la Romaña, que se une a la Resistencia después de que los nazis se lleven a su marido. Con ella, recorremos valles, pantanos, puentes y cabañas abandonadas. Conocemos desde dentro la historia de un movimiento que entre 1943 y 1945 combatió a las fuerzas de ocupación nazi y descubrimos el papel que tuvieron las mujeres en la batalla contra el fascismo.

Publicada por primera vez en 1949 por Einaudi, y aquí en 2020 por Errata Naturae, la novela está escrita a partir de las vivencias de su autora que formó parte de esta guerra de guerrillas que fue la Resistencia. A diferencia de neorrealistas de la época como Roberto Rosellini o Italo Calvino, Viganò nos ofrece una mirada coral de la lucha partisana. Los personajes no son héroes individuales sino brigadas de combatientes formadas por campesinos pobres que son masacradas y sustituidas por otras una y otra vez. Conocemos los detalles cotidianos de la guerra, el color de las ropas raídas, el espesor de la niebla sobre el pantano, el crujir de las cañas que sirven de escondrijo y a veces de cama improvisada. Viganò consigue escribir la historia en mayúsculas a partir de lo común, de los miedos y las pequeñas alegrías de un grupo de hombres y mujeres que improvisó una guerra popular que vivieron sin épica ni dramatismo, como una gran familia.

Mientras ellos montaban emboscadas, ellas organizaban la logística clandestina que permitía las operaciones. Lo hacían montadas en bicicletas destartaladas o caminando largas distancias a campo traviesa, soportando la nieve en invierno y el sol implacable en verano. Agnese y la mayoría de las partisanas hacían el papel de staffetta, algo para lo que se necesitaba habilidad y coraje porque tenían que ingeniárselas para transportar municiones y armas, pero también prensa clandestina, mapas e instrucciones para los comandos asegurándose de pasar desapercibidas. Desde la retaguardia las mujeres aseguraban el suministro constante de ropa y medicamentos, pero muchas asumieron también el mando y empuñaron las armas.

Según los datos de la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, ANPI, de las 300.000 personas que formaron parte de las formaciones de combate de la Resistencia, 35.000 eran mujeres. Otras 20.000 tuvieron funciones de apoyo indispensables; 683 fueron fusiladas o asesinadas en combate; 1.890 acabaron deportadas a campos de concentración y 4.633 fueron detenidas, torturadas y condenadas por los tribunales fascistas. Especialmente emblemático fue el caso de Irma Bandiera, capturada en agosto de 1944 en Boloña y torturada salvajemente durante seis días y seis noches por los fascistas de la Compañía Autónoma Especial. En los interrogatorios le arrancaron los ojos y dejaron luego su cadáver expuesto para escarmiento convirtiéndola en una especie de mártir civil, como explica Jordi Corominas en uno de los episodios de su programa Mujeres malditas.

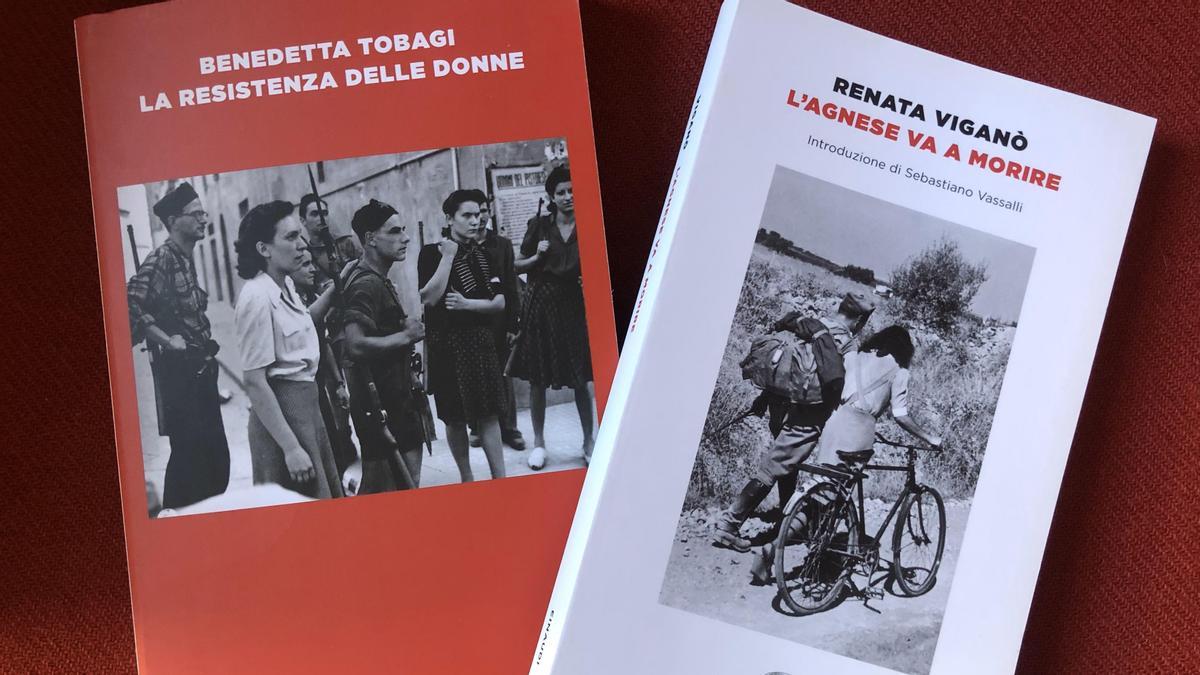

Aunque una vez acabada la guerra, novelas como la de Renata Viganò explicaron estas historias y pusieron a la mujer en el centro de la lucha partisana, su papel cayó rápidamente en el olvido. En los últimos años, sin embargo, ha comenzado a rescatarse esta parte silenciada de la historia en ensayos como el de Benedetta Tobagi, La Resistenza delle donne (Einaudi, 2022), que, a partir de una gran colección de fotografías ha construido una genealogía de la emancipación femenina vivida en esos años. Tobagi recoge testimonios que dan cuenta de aspectos desconocidos hasta ahora como las razones que tuvieron las mujeres para tomar las armas, abandonar el hogar y afrontar la muerte y la tortura, pero también de cómo vivieron el sexo y el amor en medio de un estado de total excepción respecto a la norma que había regido sus vidas hasta ese momento.

Desde 1945, el movimiento de la Resistencia inspiró muchas películas y canciones, pero en su gran mayoría invisibilizando a las mujeres porque, como nos recuerda Tobagi, el fascismo y el patriarcado, que sobrevivió a la derrota del primero, se rigen por las mismas coordenadas: jerarquía, autoridad y sumisión legal y sexual de la mujer. No es casualidad que, una vez acabada la guerra, las partisanas fueran obligadas a volver a sus roles tradicionales arrebatándoles la momentánea invasión que habían protagonizado del espacio público irrumpiendo en un terreno tan tradicionalmente masculino como la guerra.

Tobagi nos recuerda que la lucha contra el fascismo fue también el combate del patriarcado porque permitió a las jóvenes resistentes experimentar, por primera vez en la historia de Italia, todas aquellas posibilidades que estaban reservadas a los espacios masculinos y experimentar en plenitud ser sujetos pensantes y autónomos, dueños de sus cuerpos y sus mentes. Fue una ruptura con los roles de género que se vivió también en Francia, en los guetos del Este de Europa, en el ejército partisano de Tito y en los frentes de la Guerra Civil española, un fenómeno del que da cuenta la periodista Ingrid Strobl en Partisanas (Virus Editorial, 2015).

Strobl recuerda cómo en Yugoslavia, 200.000 mujeres integraron el Ejército de Liberación Nacional y 2.000 llegaron a ser oficiales. También que en España la gran experta en bombas durante la Guerra Civil fue Rosario Sánchez Mora, La Dinamitera, y que la persona más buscada por la Gestapo en el gueto de Varsovia era una mujer, Niuta Tejtelbojm, conocida como “Wanda de las trenzas rubias”. Strobl entrevistó a muchas de estas mujeres y descubrió que entre las motivaciones que tuvieron para luchar contra el fascismo fue el deseo de acabar con todas las injusticias que les había tocado vivir desde pequeñas y que veían encarnadas en esta nueva ideología.

Algo parecido explica Benedetta Tobagi en La Resistenza delle donne que recoge alrededor de 130 fotografías en blanco y negro donde se ven grupos de jóvenes italianas que posan seguras, felices, con los brazos entrelazados, vistiendo orgullosamente pantalones por primera vez en sus vidas, o con sus armas en las manos. A otras se las ve en sus bicicletas, avanzando por caminos solitarios, cargando paquetes con municiones o alimentos que aseguraban la supervivencia de la Resistencia. A diferencia de los hombres, las jóvenes que participaron en la lucha partisana eran verdaderas voluntarias porque no estaban obligadas a hacer el servicio militar. Podrían haber escogido quedarse en casa esperando que acabara la guerra, pero decidieron luchar y arriesgarse, quizás porque también eran conscientes que levantarse contra la dictadura era una forma de luchar contra la jerarquía masculina y familiar a la que habían estado sometidas.

Agnese va a morir y La Resistenza delle donne son testimonios apasionados de la épica de un pueblo que se rebeló contra el fascismo desde la mirada femenina. Una que, como recordaba en estas páginas el profesor emérito de la Universidad de Bolonia, Andrea Battisti, es necesario reivindicar cuando se cumplen 80 años del fin de la ocupación porque los nuevos fascismos vuelven a ser una amenaza real en nuestras vidas. La figura de Agnese, una campesina mayor, pobre y casi analfabeta, que hace la guerra calzada en chanclas, es lo contrario del estereotipo del héroe. Nos recuerda que siempre se puede reaccionar a la violencia con lo que se tiene al alcance, que la guerra no se define tanto por las acciones bélicas sino por los hechos trágicos que transforman para siempre a las personas.