No sé qué es lo que pretendía con veinte años fingiendo que a mí me haría ilusión de verdad pilotar un Fórmula 1, si una década después no tengo ni el carné. También leo horrorizado que, por lo visto, me hacía ilusión conocer a Carlos Sobera; esto, seguramente, tuviera su contexto; y también estaba muy empeñado en ir a Tomorrowland

El día que conocí a mi cuaderno marrón hacía muchísimo frío. Tengo un pequeño fetiche con los cuadernos, las libretas y los blocs, sobre todo si son de hoja gruesa o tienen una tapa más o menos sólida. El fetiche es tal que no puedo resistirme a comprar uno si lo veo y casi de inmediato le asigno un uso particular: en este voy a anotar recetas; esta libreta es para cuando voy a presentar un libro y esta otra para escribir en automático; así con todas. Esto no ha sido siempre así, al principio me daba igual apuntar cualquier cosa en cualquier parte y entregarme de lleno a la suerte para encontrar aquella cosa que apunté una vez y que tanta falta me haría después.

Entonces llegó a mis manos un cuaderno que cabría en el bolsillo interior de una chaqueta, que tenía por encuadernación dos placas de cuero sintético y un punto de lectura de tela áspera, unas hojas que se habían amarilleado sin tener que esperar a que el tiempo les pasase por encima y una etiqueta de precio que marcaba menos de dos euros; el desenlace era evidente. Lo que ahora me genera ansiedad –una hoja en blanco–, entonces fue una conspiración muy dulce: ¿ahora qué hago con esto? Pero yo era un muchacho que no conocía la prisa y que solo corría si había gazuza o si había que correr de verdad, como una vez que nos colamos a beber en no sé dónde y uno de nosotros llamó a la policía para avisar de que estábamos allí; eso lo hizo Gonzalo, y aquella anécdota nos bastó para saber que el pobre hombre era tonto del culo. Ya no somos amigos.

No recuerdo muy bien qué año era, pero casi todos estaban diciendo ‘ola k ase’ en internet y prácticamente nadie salvo el público de Intereconomía y unos pocos desgraciados de la Complutense sabía quiénes eran Monedero y Pablo Iglesias. Tampoco sabía nadie quién diablos era Albert Rivera, pero, fíjate qué cosas, ahora tampoco. Lo único que ha cambiado de verdad desde entonces es que ahora la información nos avasalla y antes no. Quedaba con mi amigo Liki día sí y día también para colocarnos cómodamente a ver una peli, o para cómodamente colocarnos y ver una peli; los detalles se me escapan. Al poco de haber conocido a mi cuaderno marrón, todavía sin mácula, Liki y yo vimos la película Ahora o nunca, protagonizada por Morgan Freeman y Jack Nicholson. En ella, Freeman interpreta a un mecánico de coches cultureta que, por negro, por pobre y por ser padre antes de tiempo llegó a la vejez sin haber vivido demasiado. Nada más empezar la película lo sorprende un cáncer y lo lleva a conocer a Jack Nicholson, que interpreta al multimillonario dueño del hospital en el que ambos comparten habitación. Al principio no se llevan muy bien -bla, bla, bla, la peli es bastante mala- pero en un arranque de fraternidad moribunda motivada por los efectos de la quimioterapia, empiezan a elaborar una lista de cosas que querrían haber hecho antes de morir. Al principio era solo una idea y hasta que, una mañana y con el aliento de la parca sobre el cogote, Jack Nicholson le dice al otro que se ponga unos pantalones y se vaya con él a recorrer el mundo y vivir aventuras los pocos meses que les quedan.

De esa película saqué dos conclusiones: la primera es que Morgan Freeman se parece sorprendentemente a mi abuelo Juan hasta en los gestos al hablar; la segunda, que mi cuaderno marrón ya tenía una función.

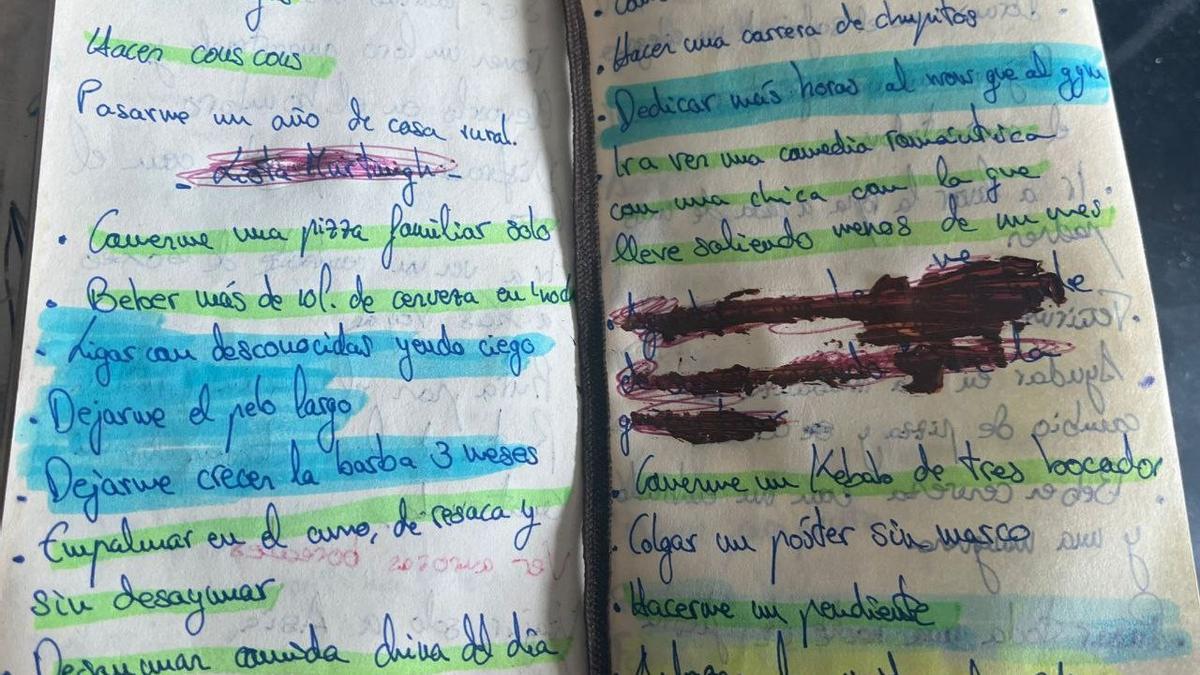

Entre 2012 y 2017, fui apuntando cosas que sí o sí quería hacer antes de morir: recorrer el Sáhara a caballo, hacerme capitán de barco, disparar un lanzacohetes, aprender árabe, ganarme la vida jugando al póker, escribir y dirigir una obra de teatro, que me entrevisten en la tele, venderle un paracetamol picado a un guiri por sesenta euros en una discoteca o plantar un huertito de tomates en el balcón; echando la vista atrás, no esperaba haber hecho tantas antes de los treinta. Hay muchas más: unas 150 páginas de listado que, varios años después, he podido leer ahora, en 2025.

No sé qué es lo que pretendía con veinte años fingiendo que a mí me haría ilusión de verdad pilotar un Fórmula 1, si una década después no tengo ni el carné. También leo horrorizado que, por lo visto, me hacía ilusión conocer a Carlos Sobera; esto, seguramente, tuviera su contexto; y también estaba muy empeñado en ir a Tomorrowland. Esta última cosa tiene más sentido si tienes en cuenta que por entonces creía que me gustaba la música electrónica, cuando no había descubierto que lo que en realidad me gustaba de todo eso era tomar éxtasis. Lo que queda del anhelo cuando lo atraviese la experiencia es, precisamente eso: el anhelo.

Imaginad ahora mi miedo a seguir leyendo, si solo he revisado veinte páginas; mi cuaderno marrón está viejo y tiene el punto de lectura como lengua afuera y no le queda espacio para una sola frase más. Imaginad ahora mi miedo a seguir escribiendo, si sé que dentro de diez años voy a sentirme estúpido o ver lo que ahora considero imprescindible como una soberana tontería. Porque quizá lo sea. Imaginad que, en realidad, solo me reconozca en esas tonterías muchísimo más de lo que me gustaría admitir.