La creadora del Laboratorio para la Ciudad –en Ciudad de México– ha trabajado en procesos participativos tras inundaciones o terremotos. Aboga por procesos de recuperación que tengan en cuenta todas las perspectivas sociales e infraestructuras públicas para garantizarlas a largo plazo

La ciudadanía reivindica en la jornada ‘Innovació per a la Recuperació’ un papel protagonista en la reconstrucción

Gabriella Gomez-Mont es una de las voces más influyentes en la participación pública. Fundadora del Laboratorio para la Ciudad (Ciudad de México), es experta internacional en procesos participativos, innovación cívica y futuros urbanos.

Desde su experiencia en México, considera que dar espacio para la participación “profunda y real” es una de las mejores formas de poder sanar “las heridas”, que también requieren de la recuperación de la confianza en la ciudadanía.

Con motivo de las jornadas Innovació per a la Recuperació organizadas por elDiario.es en Catarroja, uno de los municipios más afectados por la DANA del 29 de octubre, explica el proceso de reconstrucción y experiencias en distintas ciudades.

Ha visitado la zona afectada por la DANA. ¿Qué han encontrado?

En comparación con las primeras imágenes que vimos a nivel internacional, sin duda han habido avances y sabemos que hay ciertas cosas que se recuperan más lentamente. Y simultáneamente, como mencionaba en el panel, me recuerda un poco a estos momentos que hemos vivido en la Ciudad de México post-desastre: ya se está movilizando la recuperación y, al mismo tiempo, hay una melancolía urbana que se siente palpable en el aire.

En las ciudades quedan los rastros del desastre, las líneas que marcan hasta adónde llegaron las aguas, ponerlo en perspectiva y a tamaño del cuerpo es bastante impresionante. Y luego, también quizá como tema interesante, es ver que, por lo menos en algunas de las áreas que visitamos, la reconstrucción de las escuelas públicas va lenta, hay varios espacios culturales que parecería ser que todavía no se han recuperado. Siempre es un radar, como una radiografía interesante para ver dónde están las prioridades políticas en algunos momentos.

Y quizá algo que me queda como reflexión, que ya está en curso en Valencia, es que a veces tenemos una mirada un tanto más tecnocrática, centrada en la eficiencia y de la productividad, a las que se les da prioridad, pero creo que no se nos puede olvidar que gran parte de esa reconstrucción, de esa sanación, como también se ha hablado, tiene que ver con recuperar los espacios en donde se teje lo común y lo colectivo. Eso son las escuelas, los centros culturales y demás. Todo esto son sensaciones, sin tener conocimiento profundo y sin haber visto los planes de qué está sucediendo. También me conmueve mucho la solidaridad social que surge, vecinos ayudando a vecinos, que sé que fue una parte muy importante. Me conmovió mucho ver que otras personas de España viajaron a ayudar en los esfuerzos de recuperación. Y así como menciono las sensaciones actuales, también pongo en conversación el futuro próximo: creo que parte de lo que nos toca a todos, lo vimos con la pandemia, lo veo con algunas cosas que sucedieron bien y algunas no, después de las crisis en México, es qué implicaciones tiene utilizar esta experiencia y aprendizaje para lo que viene.

Ha hablado mucho de las vulnerabilidades urbanas, de pensar el futuro entre todos.

Sí, es un tema que tenemos que estar reflexionando todos: tenemos que trabajar de la mano con la naturaleza y ya no en contra de ella. Tenemos que buscar la naturaleza como aliada, saber que los ríos y demás tienen su propia inteligencia. Y al mismo tiempo, qué implicaciones tiene que también esa energía social que se sintió en ese momento sea un activo y parte de los comunes de una ciudad. O sea, qué tipo de infraestructura participativa se necesita para que eso no sea algo que surge en un momento de crisis espontáneamente, sino para que se pueda ejercitar ese músculo de respuesta de crisis. Y quizá, igual de importante o más importante aún, que también se genere un músculo público, que los gobiernos ensayan qué implicaciones tiene incorporar las voces ciudadanas de manera profunda y la participación significativa, y que, al mismo tiempo, la sociedad civil y los ciudadanos en general también adquieran un músculo de lo público en temas de qué implicaciones tiene generar política pública, cuáles son las externalidades, cómo funciona el gobierno.

Yo llevé un departamento formado por pura gente de la sociedad civil y la verdad es que fue una curva de aprendizaje dolorosa y sumamente productiva, porque me di cuenta de que había una ingenuidad en ciertas formas de pensar el gobierno y de entender la complejidad de lo que significa la administración y la gestión pública.

Ingenuidad por parte de los movimientos sociales respecto a lo que es la administración, ¿no? Toparse con una especie de muro.

Exacto. Siento que es una reflexión interesante porque en Latinoamérica ha pasado en últimos tiempos, de manera sumamente exitosa, gente de sociedad civil a los gobiernos. Hay personas en la administración pública que tienen cargos sumamente importantes y creo que ese movimiento tiene sus grandísimas virtudes. Nosotros éramos un laboratorio, éramos 20 personas trabajando en la oficina del alcalde, en un lugar estratégico.

Siento que a todo el mundo nos iría bien trabajar por lo menos una vez en gobierno por doble razón. Una de ellas es entender la complejidad de lo que implica llevar un gobierno, especialmente en una ciudad complejísima como la Ciudad de México, y lo agradeceré siempre. Y por otra parte, también necesita volverse más poroso el gobierno a ideas y propuestas y pulsiones ciudadanas.

Ese movimiento está lleno de oportunidades y, al mismo tiempo, también de sus retos. Aprender este espacio intermedio es complejo y no se trata de vaciar a sociedad civil, que también ha sucedido en algunos casos, porque necesitamos contrapesos. En vez de tratar de entender la democracia como algo que debe disolver las tensiones, tenemos que entender que hay tensiones creativas y productivas que nos llevan mucho más lejos.

¿Y qué cree que se necesita para ejercitar ese músculo del que hablaba, para transformar la energía social?

Creo que hay algo sumamente interesante de entender lo poderoso que puede ser cuando la voluntad política se suma a la creatividad social y viceversa, cuando hay una imaginación política que surge desde los dos lugares, porque muchas veces cuando se habla de lo político, de lo público, se piensa en el gobierno. El gobierno es una cosa y lo político y lo público somos todos. Entonces aquí es donde quisiera hacer énfasis, donde creo que se vuelve importante la discusión. Más allá de la participación, incluyéndola, tenemos que empezar a pensar en una participación igual de sofisticada que los retos que nos están tocando; significa realmente empezar a tejer una manera de entender la gobernanza urbana, dinámica, híbrida, de una forma distinta y también el tipo de instituciones e infraestructuras que se necesitan para que eso suceda. No porque seas un experto significa que tengas el don o el arte de generar empatía con la ciudadanía. A veces viene natural y es la misma persona, pero a veces se necesitan intermediarios.

Por ejemplo, en Colombia, a través del Sistema Nacional de Cuidados, se impulsan las asociaciones público-comunitarias, público-populares, una forma de apoyar a los líderes de barrio. Hay organizaciones sociales que muchas veces tienen ya un músculo institucional, pero otras quizás están haciendo un trabajo mucho más interesante sin tener una ONG. Hay que entender una gobernanza híbrida y dinámica y qué tipo de infraestructura se requiere. También cuáles son los nuevos mecanismos legales de política pública, de designación de recursos, de licitaciones. Todo lo que hace que el gobierno, en lugar de pensarse como un proveedor de servicios y el que arregla las crisis, se sienta también como un orquestador de talento ciudadano y de recursos que no están dentro del gobierno. A veces los recursos están en la academia, a veces están en las sociedades civiles, a veces están en los comités vecinales.

Era una de las demandas que planteaban tanto los comités de reconstrucción como la Fundación Horta sud en el encuentro, que se les reconozca como interlocutores.

Absolutamente. Y que no sean los únicos, porque no se trata de hiperinstitucionalizar, pero sí se trata justamente de identificar quiénes son los actores de una sociedad, de una comunidad, que ya están haciendo el trabajo y qué sucedería si el gobierno facilitara ese trabajo que ya están haciendo creo que es uno de los ejercicios más productivos que se podrían hacer. Muchas veces la curva de aprendizaje y la curva de generar ese músculo público de ambos lados se vuelve más fácil, porque ya hay experiencia, hay experiencia de barrio. Creo que una de las grandes paradojas es que toda esta gente que se siente implicada en contribuir a su sociedad, no se siente invitada a participar de lo público en colaboración con el gobierno. De hecho esa es una de las paradojas que más nos llamó la atención en Laboratorio para la Ciudad y que más quisimos explorar, hay gente tan talentosa que está haciendo proyectos por amor al arte. Imagina que se sintieran implicados en la tarea de gobernanza y de gobierno.

Es curioso porque el discurso en los últimos años ha venido siendo que los gobernantes políticos deberían pisar más la calle, ser más sensibles a los demás ciudadanos, en lugar de introducir a los ciudadanos en las instituciones o darles herramientas para que sepan cómo funciona. Hay pequeños puntos como los presupuestos participativos, pero parece que falta empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Sí, y al mismo tiempo recalcaría que se necesitan infraestructuras participativas, que no deberían ser monolíticas ni unidireccionales. Tan válido es el trabajo comunitario que se gesta simplemente con los recursos públicos o sin ellos, como las personas que deciden trabajar en gobierno. Quizá la pedagogía que toca hacer es ese espacio intermedio, el espacio liminal. La gobernanza es porosa, la gobernanza es cómo entendemos una situación, cómo generamos un entendimiento común, cómo generamos visiones comunes y luego cómo activamos y actuamos colectivamente. Creo que es parte de lo que nos ha estado faltando en este vuelco a gobiernos tecnocráticos, en donde de pronto en algunas ciudades, inclusive los city managers, los gerentes de ciudades se volvían más importantes que los alcaldes.

O todo lo contrario: en los lugares donde la extrema derecha es fuerte llega un punto en el que la palabra de los expertos ya no vale absolutamente nada.

Exacto, y es un punto intermedio, pero a fin de cuentas el trabajo de la política, y por ende de los gobiernos, sí es una discusión acerca de primeros principios. Aquí, por ejemplo, hay que pensar ¿Quién es Valencia? ¿Cuál es el pasado de Valencia? ¿Cuál es el ADN de Valencia? ¿Quién se quiere volver Valencia? ¿Qué le duele Valencia? ¿Qué le causa placer Valencia? ¿Cuáles son los derechos en los que creemos? Y que creo que parte de ampliar los derechos y ampliar la justicia, es que además ese músculo cívico público, también es de empatía a los que no somos.

A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que haya sociedades en donde se organiza más la ultraderecha para quitarle derechos a comunidades, como está sucediendo con la comunidad trans.

En un concepto de la libertad muy limitante.

Muy limitante y que, justamente, parte de ese músculo público cívico, es que de alguna forma estemos aquí no nada más para ver cómo me conviene a mí esta sociedad que estamos creando, sino cómo las ciudades efectivamente nos garantizan derechos, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un marco sumamente bello, porque es la capacidad de ayudar a la creación de una sociedad y que independientemente quienes seamos, seamos una joven trans o un adulto mayor con cáncer terminal que quiere optar por la eutanasia, que de alguna forma sean ciudades que permitan múltiples formas de ser y que no creamos que hay una única manera de habitar la ciudad.

Creo que esta generosidad colectiva no es algo que surge inmediatamente y sí creo que surge de las crisis y que desdibuja temas partidistas, desdibuja diferencia. Ese impulso y ese ímpetu lo deberíamos utilizar para seguir elaborando generosidades.

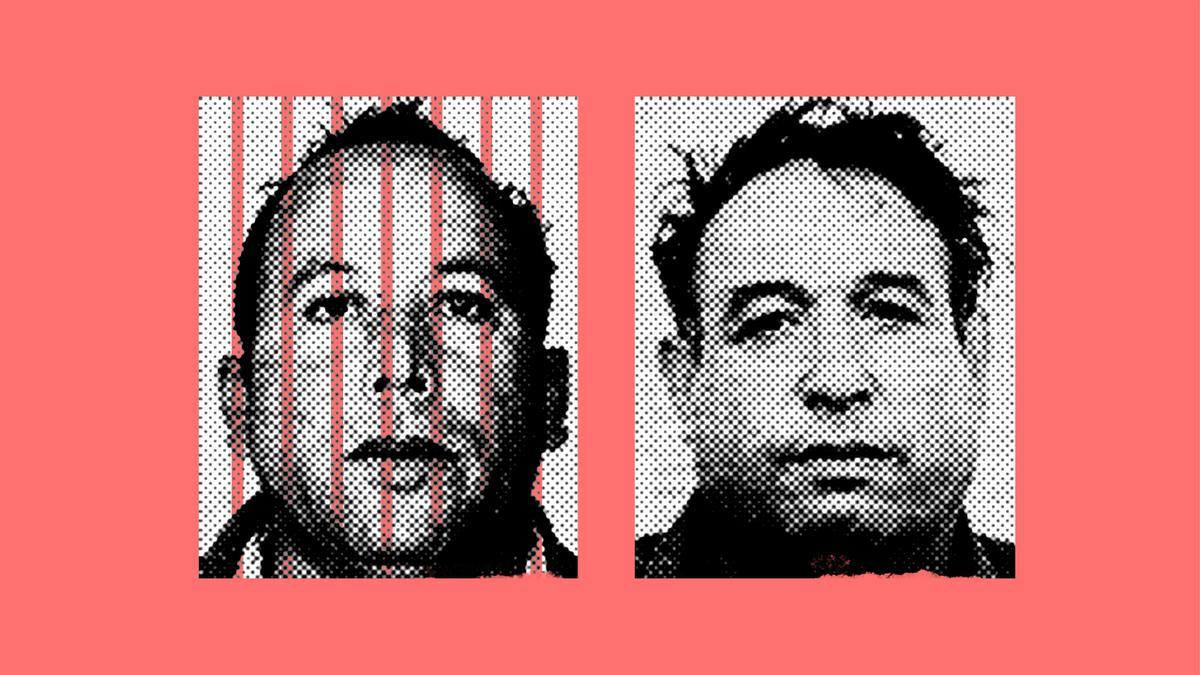

Gómez-Mont, experta en procesos participativos, durante la entrevista.

Desde su experiencia, ¿cómo responde la gente cuando tiene espacios y herramientas para desarrollar esta participación activa? Cuando le das a alguien las herramientas, ¿cómo responde?

Es fascinante porque la primera lección para nosotros es que se tiene que entender también el lenguaje de las comunidades, de lo social, no se puede hablar en un lenguaje gubernamental que duerma todo el mundo en la silla. Me refiero a entender que lo político y lo público toca absolutamente todas las áreas de nuestra vida.

Todo lo que nos importa tiene una repercusión y un eco en política pública, inclusive en nuestra vida sexual, inclusive en nuestra identidad.

Especialmente cuando hay esa oposición al reconocimiento de determinadas identidades sexuales.

Exacto, y de derechos reproductivos, que un derecho reproductivo es tanto poder abortar, pero también hace referencia a comunidades que de pronto están estigmatizadas como si no debieran de tener hijos, o que no tienen las circunstancias sociales para tener una familia cuando la quieren. Va para los dos lados, siento que justamente debe tener esa amplitud.

Volviendo a la pregunta, una de las cosas que me sorprendió gratamente, después de entender que tiene que haber un lenguaje que apele, fue saber que cuando creas espacios la gente llega si los creas de una manera tanto oportuna como interesante. La política debería ser fascinante. Nos interesa participar. Vemos a los jóvenes generando espacios de encuentros o jardines comunitarios o las mujeres de una colonia poniéndose de acuerdo para cuidar en conjunto a los hijos; hay un interés y hay una fascinación por esa injerencia. Te puedo dar números, pero también tenemos que saber que la evidencia se tiene que tejer no solo desde lo económico y desde lo tecnocrático, sino desde lo social y desde las humanidades; más desde la sociología y la antropología que desde la economía. Hay indicadores económicos súper importantes, pero no podemos reducir el mundo entero y nuestras sociedades a indicadores económicos, porque eso es lo que nos tiene en esta crisis democrática.

Respecto a las cifras: cuando trabajamos en la Constitución de la Ciudad de México para la parte participativa tuvimos más de medio millón de participantes; los activistas de movilidad trabajaron con nosotros seis años; cuando hicimos un festival de datos para la Ciudad de México llegaron 1.400 personas y se quedaron 48 horas sin dormir para encontrar soluciones para la ciudad; en el Mapator, cuando quisimos tener el primer mapa de los autobuses informales de la Ciudad de México, participaron más de cuatro mil personas y setecientos equipos. Nuestra azotea se volvió un lugar de discusión y cada vez que abríamos una plática en menos de siete horas teníamos el espacio absolutamente lleno. Cuando teníamos conferencias más grandes teníamos auditorios de 500 personas y porque se llenaba el cupo para platicar sobre cómo llegar a una ciudad peatón. Y las organizaciones que surgieron en estos eventos después se replicaron en lugares como Colombia, lograron traspasar las fronteras no nada más de la Ciudad de México, sino de Latinoamérica. Ahora, también te podría decir de una manera más crítica que ninguno de esos procesos fue perfecto. Pero siento que lo que me enseñó es que lo participativo es iterativo.

Otra cuestión que también se ha comentado en las jornadas es que hay que seguir abriendo oportunidades y hay que entender que no todo el mundo quiere participar de la misma manera. En estos procesos tuvimos 31.000 personas que nos dieron diez minutos de su vida para generar un termómetro urbano que llamamos ‘imaginarios urbanos’ para entender cuáles eran los grandes amores y los grandes dolores de 31.000 personas en 1.400 barrios en la Ciudad de México. Fue importante para ellos esos diez minutos, pero no querían más de diez minutos. Y al mismo tiempo tuvimos personas para la Constitución que no sabían de Derecho Constitucional, que los pusimos a trabajar con expertos en Derecho Constitucional y que acabaron trabajando meses enteros para que su idea se volviera constitucionable, y que ahora está recogida. Hay que reiterar que los canales participativos no son únicos, no son unívocos, no son unidireccionales y no deberían de ser monolíticos. Y que si se crean los espacios adecuados, la verdad es que es impresionante la manera que llega la gente.

En el panel quedó pendiente una pregunta: quién puede participar y a quién se excluye.

Es un tema muy importante. Porque puede ocurrir una paradoja si no la cuidamos, que entre más espacios de participación que existan, puede ser que se autodesignen los que les gusta participar y que, por ende, tengan un peso extraordinario, digamos, dentro de ciertas conversaciones. A veces es muy bueno porque implica que la gente quiere trabajar dentro de lo cívico y otras veces puede ser problemático porque hay voces que pueden quedar excluidas.

Ahí creo que hay dos cosas importantes. En Latinoamérica muchos de los movimientos sociales más importantes surgieron de los barrios, desde la voz popular; la necesidad es la madre de la creatividad. No hay que minimizar el deseo y la posibilidad de la gente de participar porque implica toda su vida, pero también hay que buscar espacios donde no sea así. Creo que una de las conversaciones interesantes que está surgiendo, no perfecta pero súper interesante, es de las asambleas ciudadanas por sorteo cívico, donde se paga en la mayoría de los casos por esa participación, aunque tienen aspectos que mejorar.

A mi gusto no se está poniendo suficiente énfasis en la parte pedagógica, en qué herramientas se le tiene que dar y qué conocimientos tienen que tener los ciudadanos para poder tomar las mejores decisiones, especialmente cuando son temas súper complejos que a veces sí tienen una pata técnica. Las asambleas ciudadanas no están tomando en cuenta la potencia de la movilización social y otra vez mucho lo veo desde un contexto latinoamericano donde casi todos los progresos de justicia social vienen de movimientos sociales de alguna forma u otra. Y por último, creo que en ocasiones no está suficientemente vinculado a donde se toman las decisiones; generar apetito a veces te puede tener un efecto boomerang si no tiene una salida. O sea si les pides a las personas que te den una semana de su vida o un mes de su vida de alguna manera tienes que tener ya el andamiaje listo para que las ideas que surjan ahí tengan efecto.

Ha comentado en alguna ocasión que entiende la participación pública como un acto de amor. Esto liga bastante con esta idea de trabajar por la comunidad, por el derecho a la ciudad.

Creo que habría que regresar los afectos a las discusiones. Votamos y actuamos también desde las tripas. Lo hacemos de una manera muy desordenada y castigadora o entendemos que lo visceral y lo afectivo puede ser también un recurso. Hay que entender que en temas de imaginarios urbanos los imaginarios están compuestos de realidades y también de deseos, de fobias, de fantasías. Las ciudades son sumamente viscerales y nuestras instituciones por ende también son viscerales. Hay que entrenar la víscera y entrenar la panza para la participación pública, regresar los afectos a lo público, el tema de cuidado también es importantísimo, centrar la vida y la vida me refiero también a la vitalidad, tener una sensación que las conversaciones públicas son vitales y vivas y abiertas, inquietas, interesantes.

Y, por último, también la democracia es un acto creativo, ¿qué cambiaría si lo pensáramos así? Quizá estaríamos pensando en otro tipo de comunicación, en otro tipo de pedagogías, en otro tipo de oportunidades para que la gente participe.

¿Qué significa, o cómo podríamos explicar, qué es construir la resiliencia política?

La resiliencia es interesante porque se ha vuelto una palabra sumamente importante para los tiempos que corren. En términos muy prácticos, es la capacidad de una sociedad que se ve afectada por una crisis de poderse recuperar. Por obvias razones, en los tiempos que corren, Valencia lo está viviendo y es un tema que nos concierne a todos. ¿Qué implicaciones tiene? Sabemos que van a venir crisis en la vida de una persona y de una sociedad y de una ciudad siempre. ¿Qué significa prepararnos física, anímica, políticamente en términos de conocimientos para poder actuar de la mejor manera en esos momentos de crisis? Es importantísimo.

Simultáneamente, hay, a mi gusto, dos críticas razonables a la resiliencia. Una de ellas es que muchas veces las comunidades más vulnerables son a las que se les pide que sean resilientes y no se hace nada en temas de justicia estructural, de mejorar las condiciones base para esas comunidades; las mamás solteras, jefas de familia, qué resilientes son, pero ¿dónde están el reconocimiento del trabajo del hogar y del trabajo de cuidado como trabajo real? ¿Dónde está la política pública que sea congruente con eso? ¿Dónde están las guarderías públicas? ¿Dónde está la perspectiva de género? Que haya ciertas comunidades que históricamente han sido resilientes no significa que podamos descuidar el trabajo de gobierno y el trabajo estructural para que no tengan que ser tan resilientes todo el tiempo.

La segunda crítica es similar a la que se da en temas medioambientales, donde hay una discusión entre la sustentabilidad y la regeneración. En realidad, a veces no tenemos que retornar a como estábamos, tenemos que volver a hacer nosotros: si tomáramos en serio que estamos empezando a vivir en otro planeta que no habíamos vivido antes, si estamos empezando a pensar que hay como realidades climáticas, políticas, sociales, económicas, tecnológicas que no nos habían tocado, deberíamos pensar cómo nos vamos a tener que reinventar junto con el mundo. A veces no es una cuestión de regresar y retornar a ese estado originario al que a veces apela la idea de resiliencia, sino que quizá va a tener que haber una reflexión y una transformación profunda. Creo que las definiciones más sofisticadas, complejas de resiliencia lo toman en cuenta, pero muchas otras no tanto.

Parece que la resiliencia es volver al punto de origen, que es una idea un poco conservadora.

Tenemos una escuela aquí, volvamos a construir una escuela aquí. Había un parque aquí, hagamos un parque aquí, cuando en realidad hay ciertos planteamientos… Es muy interesante ver que gobiernos alrededor del mundo se están teniendo que hacer las mismas preguntas que de hecho, de alguna manera, ya habían resuelto. Ustedes lo vivieron en España hace poco. O sea, ya habíamos resuelto la pregunta de cómo dotar de poblaciones grandes, crecientes, de electricidad, y ahora llega el apagón… y de pronto justo nos enseña. Hay ciertas preguntas que nos vamos a tener que volver a hacer, que son las preguntas de siempre: ¿Cómo queremos vivir juntos? ¿Cómo queremos ser saludables juntos? ¿Cómo nos queremos mover juntos? ¿Cómo queremos jugar juntos? ¿Cómo queremos actuar juntos? ¿Cómo queremos aprender juntos? Pero en cada una de esas hay respuestas distintas que se tienen que hacer.

Gabriella Gómez Mont.

Es complejo abordar ese debate sin que entre el miedo, sin que cunda el pánico, cuando hablamos de que van a volver las crisis, vamos a tener que afrontarlas. O que reine un espíritu individualista por el cual yo debo ser resiliente, salvarme a mí y a mi familia. ¿Cómo se pueden evitar esos fantasmas?

Justo es parte de lo que te digo, que siento que parte de las pedagogías implican espacio para los afectos y no nada más los afectos individuales, sino que creo que hay un trabajo de colectivización importante. Las sociedades que ahora están sintiendo las injusticias, el dolor, la desigualdad, la crisis de la insuficiencia de la naturaleza probablemente habían estado viviendo desde el privilegio. Tenemos que volvernos más empáticos. Por ejemplo, con el tema de Estados Unidos y el tema de la migración, ahora que están deteniendo a canadienses y europeos estamos escandalizados todos, pero esto ha sucedido con latinoamericanos la vida entera.

Lo segundo es que ese músculo pedagógico es como entendemos los afectos: ¿Qué hacemos con nuestros miedos? ¿Qué hacemos con nuestras fobias? Hay dos historias y las dos son ciertas en momentos de crisis, lo vieron en Valencia, la crisis es capaz de sacarle lo mejor a una sociedad y lo peor. ¿Cuál crees que es la diferencia? Nos dicen los antropólogos y los sociólogos que depende de nuestros imaginarios: si nosotros pensamos que en el momento de crisis hay solidaridad, la gente solidariza; si nosotros pensamos que en momentos de crisis la gente va a sacar las armas y se va a volver violenta, eso es precisamente lo que sucede. Justo es donde se regresa esa necesidad de una discusión de quienes queremos ser y otra vez, un tema de traer los afectos y no nada más las estrategias a la conversación.

Los compañeros de los comités de reconstrucción y las asociaciones de víctimas han venido denunciando que se les intenta deslegitimar, etiquetándoles como parte de partidos políticos o interesados ¿En su experiencia tratando crisis, ha encontrado algún trato similar para deslegitimar a las víctimas?

Sí, en todas partes. Es parte de lo que tenemos que solucionar. Muchas veces en las crisis muchos gobiernos se retraen en vez de extenderse y también hemos visto lo opuesto. Hay que tener a líderes políticos que sepan navegar las turbulencias y entender que en momentos álgidos la sociedad civil está dolida, y este es el momento en donde reinventar y rearticular la colaboración y ese músculo público del que estamos hablando. En una crisis se hacen también los liderazgos políticos.