Liberado hace 80 años, fue campo de concentración nazi, campo especial soviético y, ahora, museo memorial, pero unas particulares pinturas halladas en un sótano ofrecen información insólita de la vida de sus prisioneros

La desconocida historia de las españolas del campo nazi de Mauthausen

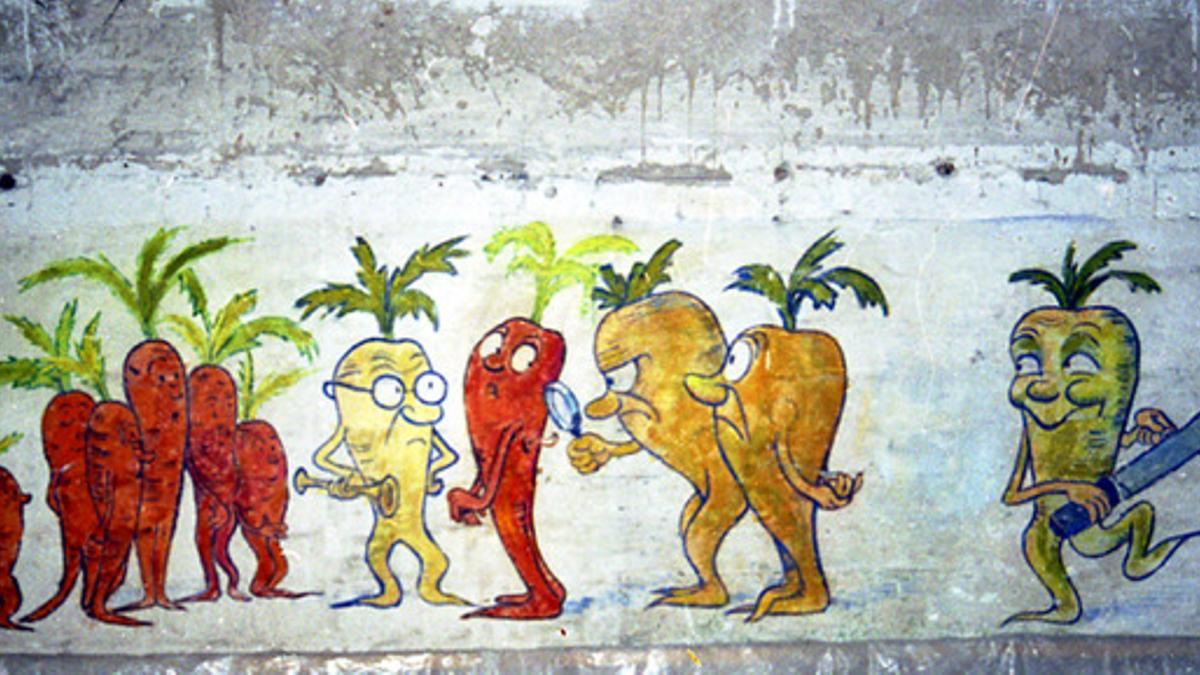

Una papa sale de la bañera, mientras otra la espera para secarla con una toalla, y una más es cepillada por otra que le quita la tierra. Un rábano expectante es inspeccionado por una zanahoria que mira con una lupa cómo le sale un gusano de la espalda. Un pepino se corta gustoso en rodajas sobre una mandolina de cocina. Un pez resuella aliviado por recuperar a otro de una red, y lo abraza.

Solo ellos sonríen y tienen color en ese lugar frío, negro, blanco y gris, en el que la nieve del invierno refleja la luz del sol, quitándole levemente su aspecto más lúgubre. Sachsenhausen está ubicado a las afueras de la ciudad alemana de Oranienburg, a 35 km al noroeste de Berlín, y fue originalmente un campo de concentración construido por los nazis en 1936 y liberado el 22 de abril de 1945 por los ejércitos soviético y polaco, que siguieron usándolo hasta 1950, aunque en condiciones distintas, como campo de detención de sospechosos de colaborar con el régimen nacionalsocialista, pero también de escépticos y críticos del nuevo poder que no tenían ninguna relación con el nazismo.

Sachsenhausen se convirtió en museo memorial en 1961, tras más de una década de abandono, durante la cual también fue objeto de algunos destrozos, explica la politóloga colombiana Paula Santana, experta en memoria histórica y transiciones, que trabaja desde hace varios años en su departamento de educación.

Las “verduras felices” fueron dibujadas en las paredes de la cocina, ubicada en un sótano, por Hans Fischer-Kössen, apodado “el Walt Disney alemán” por sus dibujos de objetos inanimados a los que ponía ojos y extremidades, y que protagonizaban escenas divertidas. Era famoso por sus películas publicitarias para grandes empresas, que se proyectaban en las salas de cine más populares de Alemania. No está confirmado; pero, según Santana, Fischer-Kössen podría haber ingresado al campo especial soviético en 1945 acusado de realizar algunos cortometrajes, secuencias animadas y películas educativas para Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler.

Al principio se creía equivocadamente que los dibujos habían sido hechos por prisioneros judíos y por estudiantes checos. El hallazgo de otras pinturas con motivos florales en las paredes del mismo sótano –de trazo muy distinto al de las verduras pintorescas– hicieron dudar a los estudiosos, que hacia 1988 empezaron a preguntarse por sus autores y por las circunstancias en las que fueron hechas.

Un peritaje de conservación del patrimonio realizado en 1993 confirmó que las verduras fueron pintadas entre 1945 y 1950, y que las flores datan de la época del campo de concentración (1936-1945). No todas fueron pintadas por Fischer-Kössen: otros prisioneros habrían copiado su estilo.

Museo Memorial de Sachsenhausen

Uno de los trabajos forzados más difíciles era el de la cocina, un sótano gélido en invierno y sofocante en verano y en el que se estaba expuesto a la peor de las torturas: manipular alimentos y no poder comerlos. “Estaban en una constante disyuntiva porque eran prisioneros en un alto estado de inanición que, al mismo tiempo, debían pelar papas, hacer sopas, y siempre tenían la tentación de robar algo para comer, aunque estuviera crudo. De ahí salían los castigos más severos, pero aun así se arriesgaban”, explica la experta.

Después de la Segunda Guerra Mundial, para la población civil libre tampoco abundaba la comida, lo que convierte a los dibujos en una sátira que trasciende los límites de Sachsenhausen, donde la inanición fue común. Así murieron muchos prisioneros judíos; cuando fue campo especial, era la principal causa de muerte no solo debido a la escasez, sino a una decisión política: para los soviéticos, los responsables de la guerra debían ser los últimos en recibir alimentos. Las pinturas reflejan la necesidad de distraerse en medio de una situación límite para conservar algo de cordura; de usar la risa como mecanismo de supervivencia.

Pinturas, pinceles y fútbol

En medio de ese ambiente de opresión y privaciones, sin embargo, alguien permitió que pinturas y pinceles entraran al campo. Alguien autorizó a los prisioneros a hacer los dibujos y, además, pasó por alto –ingenua o deliberadamente– su contenido. Esa es una de las grandes paradojas. “Así como hubo comandantes nazis brutales, violentos, monstruosos en su trato a los prisioneros, otros eran más permisivos”, dice Santana. “No sabemos cómo llegaban los materiales, pero todo era aprobado, incluso, llegaba con equipamiento que traían las SS de fuera del campo”. Durante la ocupación soviética no solo dependía de la personalidad del comandante, era un campo diferente: “No hubo trabajo forzado, exterminio, violencia, fusilamientos, o cámaras de gas. Permitirles hacer esas caricaturas era una forma de distraer a los prisioneros, con la que ellos intentaban hacerse la vida menos difícil”.

Cuesta imaginar que en Sachsenhausen y otros campos de concentración nazi se permitía fumar, jugar cartas, crear orquestas, montar grupos de teatro y jugar al fútbol un domingo por la tarde. Algún guardia entró las vejigas de cerdo y los retazos de cuero que venían de maletas, ropa y zapatos confiscados en Auschwitz, y que servían para confeccionar los balones con los que se disputaban partidos en los que se enfrentaban prisioneros de más de 40 nacionalidades.

“Durante la radicalización de la guerra, trabajaban en las fábricas de armamento, de uniformes. Para aumentar la producción, los comandantes decidieron darles un día libre que para ellos significaba olvidarse momentáneamente de que tenían hambre. En esas dinámicas de juego podían ganar aliados, afianzar lazos de amistad o de solidaridad, pero también había relaciones de poder: los guardias ya no solo vigilaban, sino que fingían normalidad apoyando a algún equipo o apostando”. Los prisioneros obtenían ciertos beneficios si hacían bien su trabajo, como visitar los burdeles que había dentro del propio campo de concentración.

Museo Memorial de Sachsenhausen

Esos pequeños placeres, seguramente ínfimos comparados con las duras condiciones, salvaron la vida de algunos: gastar energía jugando fútbol podía suponer una mejor ración de comida, aunque el prisionero no tuviera interés en el deporte o prefiriera descansar. Permitían hacer contactos para negociar mejores zapatos o uniformes, o conseguir un trabajo ligeramente menos duro y expuesto a la intemperie, como el de la cocina.

“Todas esas actividades eran importantes porque les ayudaban a sentirse nuevamente individuos; pero también podían ser un mecanismo de los perpetradores para hacerlos sufrir”. Eso sucedió, particularmente, con la música: fue importante como forma de identidad y de resistencia para los prisioneros, pues componer o cantar clandestinamente, así fuera en susurros, les permitía recordar quiénes eran más allá del número que reemplazaba su nombre, del uniforme y del rasurado de la cabeza, “pero también fue utilizada para denigrarlos, humillarlos y torturarlos haciéndoles cantar canciones nazis”.

La difícil tarea de la memoria

Hay un vacío en la historia de Sachsenhausen entre 1950, cuando se retiraron los soviéticos, y 1961, cuando el campo se convirtió en museo. “Era un memorial regentado por Alemania Oriental (la RDA) que conmemoraba únicamente a unas víctimas. Fue hasta 1992, luego de la Reunificación, que pudimos incluir una narrativa de memoria para todas las víctimas: las del campo de concentración nazi y las del campo especial soviético”. La Reunificación, consecuencia de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, generó un boom de la memoria histórica. Convertida de nuevo en un solo país, Alemania decidió hablar del pasado e involucrar a toda la sociedad en esa conversación.

Por eso el museo memorial de Sachsenhausen explica al visitante que sus instalaciones y los objetos que expone son testigo y escenario de historias que no son paralelas, se superponen. No ha sido, sin embargo, una tarea fácil: 35 años después, la sociedad alemana sigue juntando las piezas de su memoria e intentando ponerlas en su lugar, darles un sentido: “Es curioso porque en Latinoamérica ven las políticas de memoria histórica en Europa como un modelo a seguir o como un completo acierto, pero no sus luchas y los retos que han enfrentado”.

Es falso que los alemanes ignoraban lo que sucedía, especialmente, en Oranienburg: el primer campo de concentración que hubo allí estaba a un par de calles de la estación central a la que llegaban los trenes llenos de prisioneros, y desde la cual caminaban aproximadamente dos kilómetros, vigilados por oficiales de las SS, hacia el lugar donde Sachsenhausen era construido con la fuerza de su trabajo.

Algunos habitantes salían a la calle a insultarlos, lanzarles objetos, escupirles o patearlos. Otros sentían compasión y trataban de darles medicamentos o alimentos a escondidas, exponiéndose a ser duramente castigados. Con el tiempo, unos y otros se acostumbraron y miraban para otro lado; pero nadie puede decir que no sabía lo que ocurría detrás de esa enorme puerta forjada en hierro con la antipática inscripción Arbeit Macht Frei, “el trabajo libera”, detrás de la cual, en un sótano, sólo las verduras pintadas en las paredes eran felices.